上海63歲兒子與94歲父親的“同居式養老”,觸動千萬人心

一壺溫水,兩只碗,三餐四季,父子倆的養老故事里,藏著中國家庭最質樸的情感真相。

凌晨四點,上海徐匯區一棟老房子里,63歲的廖占峰輕輕起床。他不敢開燈,怕吵醒隔壁屋94歲的父親。三壺水在廚房悄然燒開,一壺熱的、一壺溫的、一壺涼的——這是父子倆一天的“口糧”\[citation:1\]。

五點半,天剛亮,父親起身走進廚房,煎兩只雞蛋,蒸兩小塊南瓜,順手把昨晚泡好的黃豆放進豆漿機。飯桌上,兩人一言不發,卻默契地將對方的豆漿推過去:燙,慢點喝\[citation:1\]。

---

相伴變老的生命契約

這段十幾秒的短視頻在網絡上播放量超過兩千萬,無數網友被打動\[citation:1\]。有人看到了“養兒防老”的反向成立,有人則看到了老齡化社會的一個縮影。

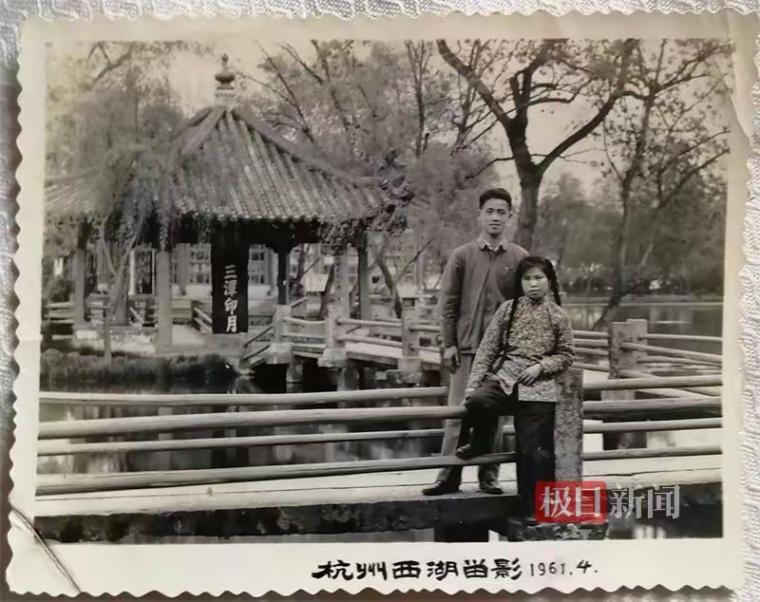

廖占峰和父親在上海市徐匯區一棟不到60平方米的老房子里已相伴四十年\[citation:4\]。13年前母親因結腸癌去世后,這個家里便只剩下父子倆相依為命\[citation:6\]。

“以后咱爺倆別麻煩別人,能動一天就互相管一天。”這是母親走后,父子倆達成的默契,像簽了一份長達13年的“同居合同”\[citation:1\]。

合同內容簡單卻具體:誰起得早,誰燒開水;誰身體好,誰去買菜;誰眼睛還行,誰念報紙上的彩票號碼;誰先走,剩下的那個就去養老院,不給親戚添負擔\[citation:1]。

沒有眼淚,沒有煽情,甚至沒提一個“愛”字。這份契約把一天掰成24小時,一小時一小時地熬,一小時一小時地陪\[citation:1]。

“我都不敢病”與“我不敢死”

相互守護構成了父子倆命運的閉環。

廖占峰年輕時曾患重病,父母十多年間悉心照料,最終他的病情得以好轉。需要住院時,父母在繁忙工作之余,每周都會前來看望\[citation:6]。如今,曾被父母拯救的兒子,成了年邁父親的依靠。

“我都不敢病,我病了,我爸就真沒人管了。”廖占峰說。

而94歲的父親則說:“我不敢死,我死了,他就真成孤老頭了。”\[citation:1] 兩句話,拆解了“相依為命”的全部含義。

父親的身體依然硬朗,爬四層樓雖然需要休息三次,但拒絕攙扶\[citation:4]。他每天佩戴運動手表,記錄步數六千多步,若去公園散步則會超過一萬步\[citation:6]。

獨立而不疏離的相處智慧

“除了吃飯,我們各做各的,”廖占峰這樣描述他們的相處模式,“相對獨立。”\[citation:6]

這種“獨立”并非“疏離”。94歲的父親負責買菜做飯,精通福州特色菜魚丸的制作,會花幾小時買魚、剁餡、捏丸。63歲的兒子則包攬洗碗、擦灶臺、掃灰塵、拖地板等所有其他家務\[citation:6]。

父親看書有了新的感想會找廖占峰交流,因為網購退款的問題,節儉的父親還會和他爭吵\[citation:6]。至今,父親仍然會把魚肉挑給兒子,自己吃魚頭和魚尾;還會偷偷把存折塞給兒子:“這錢你收著,別告訴你弟弟。”\[citation:3]

吃飯時推過去的豆漿,爭執中隱藏的關心,這些都是他們無言的愛。

養老困境的務實面對

對于未來,父子倆都有著清醒的認識。父親曾提出:“要是動不了就一起住養老院。”廖占峰沒接話,只是默默把家里的防盜窗換成了帶緊急呼叫按鈕的款式\[citation:4]。